メディアコミュニケーション学部

こどもコミュニケーション学科

蛯原正貴先生による「身体表現の技術」。パラバルーンなどを使った実践を通して、身体を動かす遊びやレクリエーションの手法を学ぶ。

さまざまな表現方法を実践するスキルは、保育の現場でのコミュニケーションにはもちろん、子どもたちが自分なりの表現を楽しみ、成長できる環境づくりのためにも欠かせません。ピアノの演奏は日常的な遊びから行事まで、さまざまな場面で活用されますが、先輩たちの中にも「ピアノ演奏初心者」がたくさんいます。大切なのは、楽しみながら練習を続けること。1・2年次の科目「器楽表現の技術」では楽譜の読み方から始め、歌の伴奏、打楽器や和楽器などと一緒に演奏するアンサンブルまで、初歩からでもしっかりスキルアップしていくことができます。

また2年次の科目「身体表現の技術」では、ボールや新聞紙などを使った遊び、ジェスチャーやダンス、創作演技を実践。子どもの心身の発達や運動機能についての理解を深め、身体を使った表現と、その指導方法について学びます。さらに3年次の「総合表現演習」ではICTの活用も含めた多媒体の表現活動を学び、指導案の作成にも取り組みます。「造形表現の技術」(1・2年次)では、絵や工作で創造力を発揮し、のびのびと表現できる環境づくりや指導方法を学びます。アイデアを広げて思うままに作品をつくるおもしろさを実感すると、牛乳パックやお菓子の空き箱も、すてきな材料に見えてくるはずです。

Student Interview

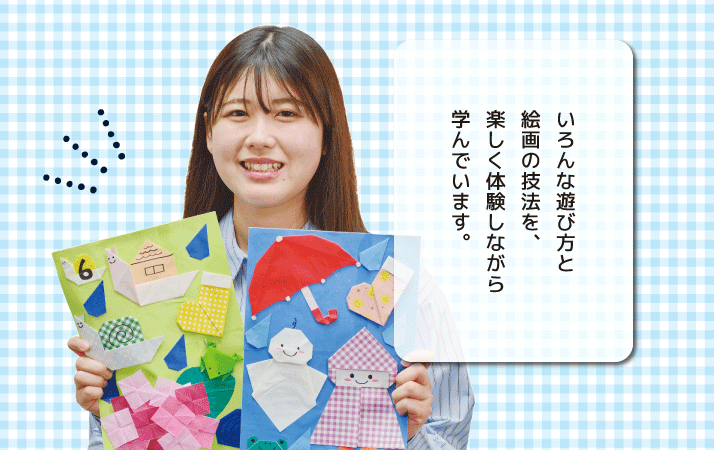

ドレスや帽子をつくってファッションショーをしたり、丸めてボールにしたり。「身体表現の技術」で学んだのは、自由にかたちを変えられる新聞紙を使ったたくさんの遊び。また「絵画表現の技術」では葉脈やレース生地の凹凸を写し取るフロッタージュ、一度きりの模様に特別感があるマーブリングなど、さまざまな絵画の技法を学んでいきました。子どもの発達に合わせた道具の使い方や作業の難しさなども考慮することで、現場での活用をイメージすることができました。

入学するまでピアノの経験がなく不安でしたが、未経験でも弾きやすい楽譜などのおかげで楽しく練習に取り組むことができました。授業で学んだ童謡は、保育所・幼稚園で朝夕のあいさつや、絵本の導入など日常的なきっかけづくりにも使われています。一緒に歌える曲が多いほど、子どもたちと活動をする際に自信を持つことができると思います。今後はピアノを含め、実習で行う活動のバリエーションを増やせるような技術を身につけていきたいと考えています。