メディアコミュニケーション学部

こどもコミュニケーション学科

基礎的な知識・理論とともに、実践・体験も重ねていく。授業の一環や地域のイベントとして、子どもたちの前で演奏する機会も。

1年次では、乳幼児期(生後すぐから小学校入学まで)全般の育ちや保育、幼児期(おおよそ3歳から小学校入学まで)の教育的側面に関する基礎的な専門知識を学び、子どもが置かれた多様な状況への理解を深めます。2年次では、保育現場の実践的活動についての基礎理論を学び、保育者として実践できる能力を身につけます。

たとえば1年次で学ぶ「保育の心理学」では、人の成長に伴う変化やその過程を心理学的に捉えるための基礎的な知識を学びます。子どもの姿を観察することで成長・発達について理解を深め、保育の現場での関わり方についてグループで考えていきます。また、「保育原理」では保育に関わる法律や制度、歴史に関する知識をもとに、これからの保育の内容と方法を考える力を養い、「保育者論」では現代の保育者が担う役割について学びます。2年次で学ぶ「教育・保育課程論」は、幼稚園や認定こども園、保育所で行う保育の指導計画を作成するための基礎的な知識を修得します。子どもの主体性を尊重し、発達を保障する保育を実現するためには、計画において何が重要であるのか、学生自身が考えながら立案できる力を身につけます。「保育内容総論」は、子どもが幼稚園・認定こども園・保育所における遊びや生活においてどのような経験を重ね、発達を遂げていくのかを、DVD映像などの実践事例を通して理解します。

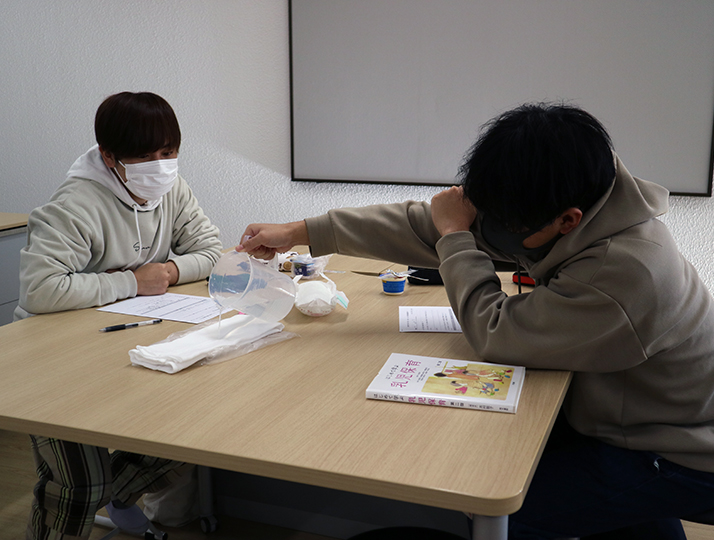

授業「乳児保育Ⅱ」では、3歳未満児の発育・発達の過程や特性をふまえた援助・関わりの基本的な考え方について理解したうえで、実際の保育現場に即した知識技術を身につけます。

赤ちゃん人形を使って調乳など赤ちゃんのお世話を実践してみる。

おむつの実験をしてみる。

Student Interview

「保育の心理学」では、子どもの行動の背景にはさまざまな要因があること、そして発達段階を理解し、気持ちに寄り添うことの大切さを学びました。また「子ど

も家庭支援の心理学」では子育てをネガティブに捉えたり、そうしてしまうことに悩んでいる家庭があることを知り、保育者には子どもだけでなく家庭も支えていく役割があると感じました。こうした学びを通して、子どもの発達と、子どもを取り巻く環境から受ける影響について理解を深め、考えていくことができました。

子どもの発達に応じた保育援助について学ぶ中では、発達障がいへの支援についても扱われました。障がいについて初めて知ることも多く、保護者からの相談を受ける制度が整えられていることや、保育者による支援の様子なども学ぶことができました。また「保育者論」では現在の保育に関わることがらとして不適切保育の問題について学び、新聞記事をもとにグループで議論。それぞれの観点からの感想や考えをふまえて対策を検討することで学びが深められました。