社会学部

人間心理学科

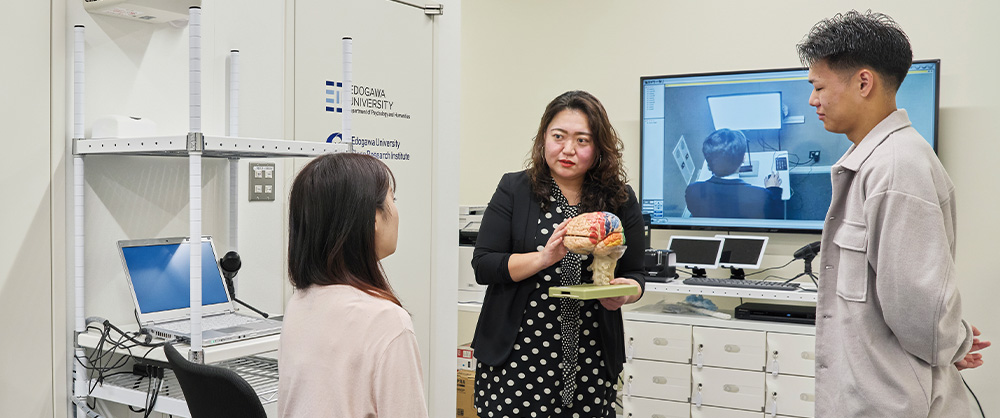

西村律子先生の授業では、音や電磁波を遮断できる認知心理学実験室を使用して、認知機能の測定などの実験を行う

実験心理学分野では、課題(研究・調査のための実験、テスト)に対するスピードや正確性、課題実施中の心拍数や手のひらの発汗量、脳波や視線の動きなど、さまざまな種類のデータを実験的に測定します。こうしたデータは、音や気温、明るさなど、さまざまな要因からの影響を受けやすいため、静音で、気温や照明の明るさなどの統制のとれた環境でデータを採取することが重要です。

本学科では、防音構造の施された実験室を使用し、統制のとれた環境で実験を行うことが可能です。またさまざまな行動指標や生理指標についてデータを測定することができる機器も充実しており、大きな特長となっています。学修においてもこれらの設備や機器を使用し、精密なデータ測定を行いながら実験を行うことが可能で、実験実習や、卒業研究などでも使用されています。

科目例①

実験心理学演習心理学実験の準備、データ計測、解析、レポート作成までを一通り体験する事で、ヒトの心を客観的に検討する方法について実践的に学びます。まず、反応時間や正解率を指標としてヒトの認知の傾向を測定する認知課題をパソコンで作成する方法(プログラミング)について学びます。そして実際に作成した認知課題を用いて実験を行い、測定された結果を統計的に解析し、レポートにまとめていきます。

科目例②

精神生理学心理学では主に、主観的な意識現象や、客観的な行動を研究対象としていますが、心理学のひとつである「精神生理学」においては、主に電気生理学的な指標を用いて、ヒトの精神のメカニズムを解明することを目指します。この科目では、脳を中心とした中枢の機能や、心拍や発汗といった末梢の機能について基本的な内容を学び、脳波や心電図、皮膚電気活動といった生理学的指標を測定する実習を行います。

研究例①

おばけを信じる認知的メカニズムおばけや占い、超能力などの超常現象は、科学的には解明されていないことが多いですが、それらを信じている人たちはたくさんいます。超常現象を信じる背景には、どのようなメカニズムがあるのかを、認知機能の視点から検討しています。超

常現象をどのように信じやすいかを質問紙で調査するのと同時に、その人のさまざまな認知機能(注意や記憶)を測定し、超常現象の信じやすさとの関連を調べます。

研究例②

ヒトの創造性についての理解ヒト特有の「賢さ」を理解するために、創造性に関する研究が行われています。たとえば、さまざまな状況下でクイズのような問題を解いてもらうことで、創造的な思考の産出プロセスやその起源について明らかにしていきます。集中している時

とそうでない時のどちらが創造的な思考の創出に寄与するか、また、睡眠との関連についてなど、私たちの日常生活と関連するテーマについても研究が行われています。

Student Voice

「選択的注意機能」に関するテーマで取り組んだ卒業研究をはじめ、心理学実験を計画する際には、多くの論文(先行研究)を読みました。現在分かっていることの中から「穴(先行研究がない実験内容)」を探し出し、複数の論文を通して「まだ分かっていないこと」を発見した時のワクワク感はとても大きなものでした。